少子高齢化への対応、景気対策、地域活性化への取り組みなど、近年、地方自治体に求められる役割が変化しています。複雑化・多様化する業務に職員だけで対応するのは難しく、多くの自治体ではDX化に向けたBPOの活用意識が高まっています。

本記事では博報堂グループの日本トータルテレマーケティング大村大さんに、地方自治体におけるDXの現状と課題、BPOサービスを活用するときの注意点などについて伺いました。

目次

地方自治体で半歩先のDX推進の動きが活発化

——地方自治体におけるDX(デジタル・トランスフォーメーション)の現状をどのように見ていますか?

大村 コロナ禍による新しい生活様式への対応として、民間企業による電子手続き・電子決済といったサービスが急速に普及・浸透しました。地方自治体においても、そうしたサービスを活用してDXに取り組もうとしています。しかし、各自治体が抱える課題は多用化・複雑化しており、自分たちに合ったDX推進のあり方がうまく導き出せずに苦労しているように思えます。

例えば、ある自治体では、これまでの行政施策で使用した膨大な申請書類の保管管理が急務となっているものの、「これ以上保管スペースが確保できない」「民間企業に管理を委託するだけの予算がない」などの課題があるようです。しかしながら、こうした課題は、書類の記載内容を電子化し、住民基本台帳と連携させることで解決することができます。

他にも、コロナ禍で疲弊した地域経済の活性化に向けて、地域限定の振興券・クーポン券を発行する動きが全国各地であります。こうしたクーポン券を紙からデジタルに置き換えるだけでスピーディーな行政サービスの提供が実現できるだけでなく、今まで以上にタイムリーかつ正確な精度での行動情報の把握につながります。ここで得られた「住民が今、何を望んでいるか」という情報を施策に反映することで、質の高い行政サービスを提供できるようになるかと思います。

「DX」と聞くと、革新的なことをしなければならないと思われがちですが、前述の通りで身近な業務から少しずつ変えていくだけでも大きな成果が得られます。近年、各自治体においては、こうした「一歩大きく進むよりも半歩先のDX」から着手しようとする動きが活発化し始めたと感じています。

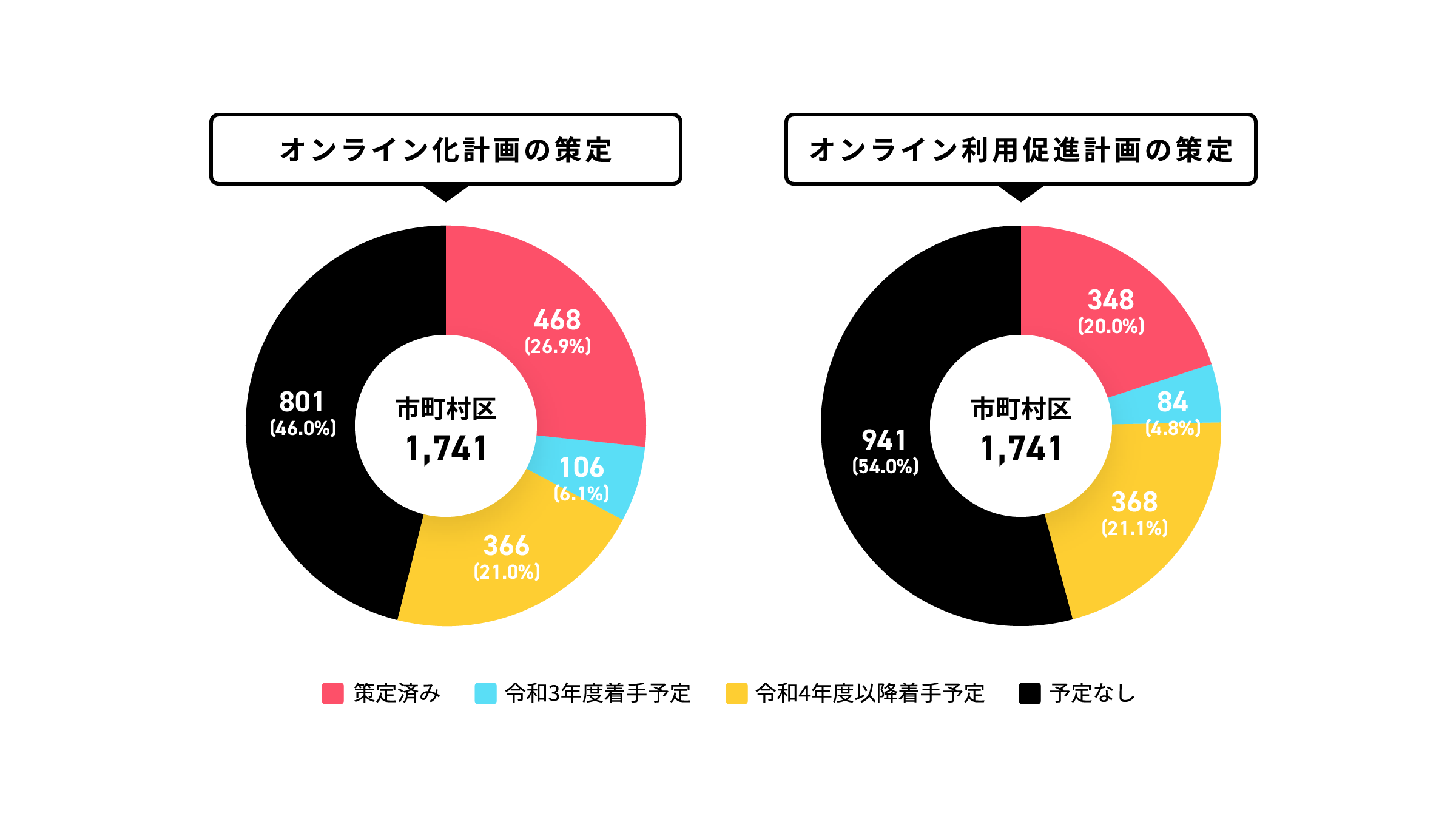

<図版>【参考】行政手続きのオンライン化の推進状況

出典:総務省自治体DX・情報化推進概要~令和3年度地方公共団体における行政情報化の推進状況調査のとりまとめ結果~

出典:総務省自治体DX・情報化推進概要~令和3年度地方公共団体における行政情報化の推進状況調査のとりまとめ結果~

各種手続きの電子化から取り組むべき2つの理由

——「半歩先のDX」を実現する手段のひとつがBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)だと思います。地方自治体の皆さんがBPOサービスを導入するにあたって注意すべきことなどはありますか?

大村 まず、「『半歩先のDX』といっても、何から始めたらいいかわからない」という方には、各種手続きの電子化から始めることをおすすめしています。理由としては大きく2つあります。

ひとつ目が、中年層の存在です。今、デジタルデバイスを当たり前のように使いこなしている中年層の皆さんが、5~10年後には高齢者層になっていくという事実は見落とせません。高齢者=アナログという固定観念にとらわれていると、質の高い行政サービスの提供にはつながらないと思います。

ふたつ目が、労働人口の減少です。情報管理業務は、今後ますます複雑化・高度化していくことが容易に想像できます。そうした際、各種手続きを電子化することで省人化・簡略・標準化しておかなければ、業務に忙殺されてしまい、コア業務に集中できなくなる恐れがあります。

そして、サービス提供事業者を選定する際に注目してほしいのが「経験とノウハウ」です。各自治体が抱えている課題は本当にさまざまです。新型コロナウイルス感染症対策や地域経済活性化のための振興券・クーポン券など、全国共通の大型施策だけでなく、自治体ごとに対処しなければならない課題が数多くあります。こうした課題に対し、我々のような事業者が、どれだけ迅速に解決策を提示し、柔軟に対応していけるかが鍵になってきます。

■複雑化・多様化する地方自治体の課題

経験・ノウハウが豊富なサービス提供者を選ぶことが重要

——今後、地方自治体におけるDXはどのような展開を迎えていくと思われますか?

大村 自分たちの地域・町に、よりカスタマイズされたDXが進んでいくのではないでしょうか。自治体によっては既に「半歩先のDX」を超えた取り組みに挑戦し始めています。例えば、昨年末に東広島市とマツダ・博報堂による「新たな暮らし方や生活価値の創造に向けた業務提携」が発表されたように、全国各地でそれぞれの地域に合ったスマートシティ構想が広がりつつあります。デジタル庁からも「デジタル田園都市国家構想」が改めて振り出されましたよね。

【参考】プレスリリース東広島市、マツダ株式会社、株式会社博報堂による東広島市の生活価値創造に関する連携協定の締結について

【参考】内閣官房 デジタル田園都市国家構想実現会議

2020年1月、トヨタ自動車によるWoven City(ウーブンシティ)構想が発表された当時と比べると、DXの理解・解釈が進み、より身近で具体的な課題解決が組み込まれた内容に進化したと見ています。当時はIoTなどの先端技術の役割をなんとなく取り入れていたものが、日常生活で接触する機会と範囲の拡大によって体感・理解された“何たるか”という結果を投影した内容に変貌しているところからも、先端技術と身近な課題を逡巡しながらも実装していこうとする自治体の皆さんの姿勢が見て取れます。

この逡巡こそが、地方自治体のBPOを請け負うにあたってとても重要なポイントなのです。繰り返しになってしまいますが、サービス提供事業者にとっては、いかに各地域の課題に寄り添い、課題の咀嚼と工夫によるカスタマイズされた解決策の提示をできるかが大切であるかを、こうした動きが示していると思います。

半歩先のちょうどよさがDX成功の鍵

——最後に、地方自治体職員の皆さんに向けてメッセージをいただけますか?

大村 先端技術の数々を取り揃え、時代とその時のニーズにいち早く対応できる瞬発力と数の力は未来を照らすためにはなくてはならない要素です。しかし、あまりにも先を照らすことを急ぎ、近未来が照らされていなければ、今を生きる全世代が満足する行政施策にはつながらないと考えています。何度も繰り返してきたように、「半歩先」のちょうどよさを理解した上で、その先の未来を照らすことが重要だと考えています。

振興券・クーポン券のデジタル化による工数軽減が、「地域経済の活性化」と「市民への還元率向上」が従来の二次元的な施策目的だとすれば、生活者の行動情報をリアルタイムで把握し、分析結果を今後の行政運営のアップデートにつなげていく三次元の効果をもたらす施策として提案する。ここまではどのサービス提供事業者も行うと思います。しかし、日本トータルテレマーケティングでは生活者の皆さんに寄り添うため、あえてアナログの対応を残すなどの逆張りの視点も大切にしています。

例えば、デジタル機器やインターネットに不慣れな高齢者の方たちのために、窓口と紙での対応を部分的に残したり、子育て世帯でも融通が利くように手続き特例を設けたりするなど、デジタル化だけでは埋めきれない部分をアナログでしっかりと補完。こうした「半歩先」のちょうどよさを踏まえた上で、本当の意味でのDXの官民疎通と支持を得られるよう、当社はサポートいたします。

「何から始めたらいいかわからない」とお悩みの地方自治体職員の皆さん、当社と一緒に「半歩先のDX」から始めてみませんか?

大村 大(おおむら・だい)

日本トータルテレマーケティング株式会社 コンタクトセンター事業本部 営業統括部 営業二部 部長

博報堂プロダクツ カスタマーリレーション事業本部

2003年に日本トータルテレマーケティング株式会社に入社。BtoB、BtoCのコンタクトセンター業務(ボイス、ノンボイス)・バックオフィス業務を中心に運用設計・マネジメントを実施。現在はデジアナ統合テーマにコンタクトセンターにおける次世代コミュニケーションの開拓とサービス開発を担当。博報堂プロダクツと資本提携後、2019年4月以降、博報堂グループにおける専任営業、広報として活動中